慢性的なストレスは、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌を増加させます。コルチゾールに長期間さらされることで、学習や記憶をつかさどる脳の重要な領域である海馬が萎縮しやすくなり、「短期記憶の保持」や「新しい情報の統合」が困難になります。また、意思決定・集中力・問題解決に関わる前頭前野でも機能の低下が生じます。

ヨガが副交感神経を活性化し、コルチゾールの分泌を抑制することは、多くの研究で示されています。ここでは、実際に記憶力や認知機能が向上するかどうかを検証した研究をご紹介します。

ヨガはストレスを軽減し記憶力と認知力を向上させる

62歳前後の118人を対象に、8週間のハタヨガまたはストレッチを行うグループに分け、効果を比較しました。(ハタヨガは、ポーズと呼吸法を組み合わせて、心と体のバランスを整える伝統的なヨガのスタイルです。肉体を通して内面の静けさに導く、最も基本的なヨガのひとつです。)

- ヨガグループ:週3回、1時間のクラス(ポーズ・呼吸・瞑想)

- ストレッチグループ:週3回、1時間のストレッチ(ヨガ要素なし)

ヨガグループは、ストレスホルモン(コルチゾール)の減少とストレス・不安感の低下を報告

- ストレッチグループは逆にコルチゾールが増加

- 認知テストでは、ワーキングメモリ*や認知の柔軟性(切り替え能力)*がヨガグループで有意に向上

これは、高齢者や慢性的なストレスを感じている人にとって非常に有益な結果です。

ワーキングメモリ:「情報を一時的に覚えておきながら、同時にその情報を使って作業する能力」のこと。たとえば、電話番号を覚えながらダイヤルしたりする・・・など

認知の柔軟性(Cognitive Flexibility):状況の変化や新しい情報に応じて、考え方や行動をスムーズに切り替える力のことです。

研究の出典:Yoga practice improves executive function by attenuating stress levels

掲載誌:Biological Psychology, Volume 121, December 2016, Pages 109–116

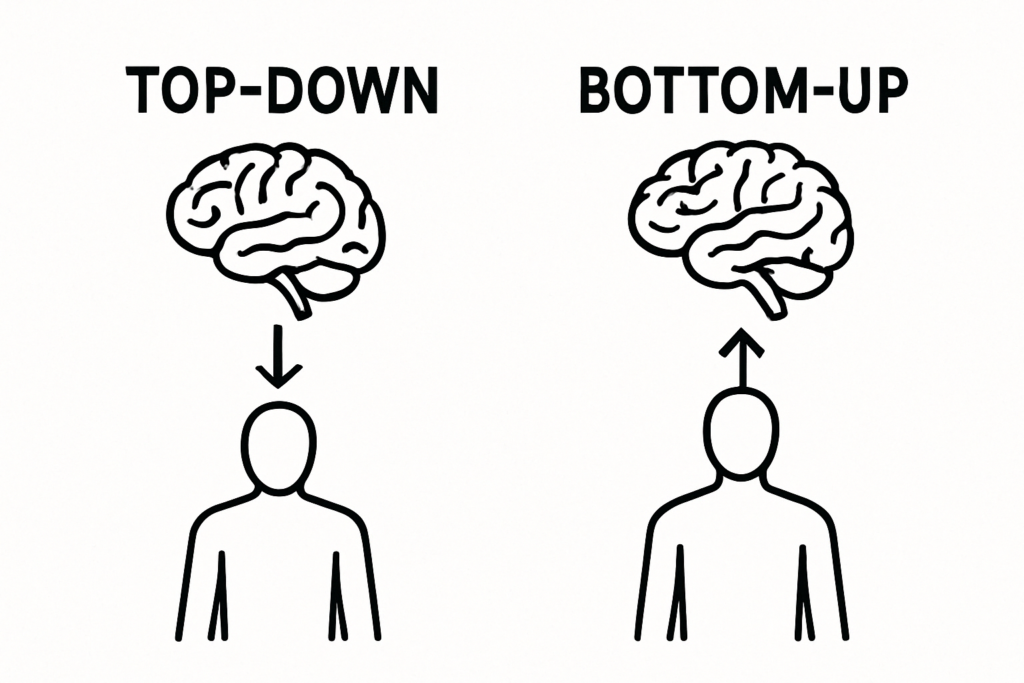

人間の情報処理は2方向

脳が情報を処理する方法には、「トップダウン処理」と「ボトムアップ処理」という2つの方向性があります。

- トップダウン処理(概念駆動型:思考や価値観に基づく調整)

- ボトムアップ処理(刺激駆動型:外部刺激に対する迅速な反応)

この2つの神経系が協調して働くことで、感情のコントロールや集中力、記憶力の向上が期待できるとされています。

トップダウン処理は、すでに持っている過去の経験・知識・信念などに基づいて、新しい情報を解釈しようとする脳の働きです。

🔹例:

・文章の一部が読めなくても、前後の文脈から意味を推測できる

・遠くから人影が見えたとき、「あの歩き方は〇〇さんだ」と予測する

このように、トップダウン処理は情報を効率よく理解・判断するのに役立ちます。また、感情が湧いたときに思考でブレーキをかけるなど、感情のコントロール(自己制御)にも深く関係しています。

🔹例:

・イライラしたとき、「今怒っても意味がない」と冷静に考える

・不安を感じても、「これはただの思い込みかもしれない」と距離をとる(客観視する)

一方、ボトムアップ処理は、視覚・聴覚・触覚など五感からの刺激をもとに情報を処理する働きで、特に予測できない状況や初めての体験に対して発動します。

🔹例:

・目の前に車が急に飛び出してきたら、無意識にブレーキを踏む

・熱い鍋に触れて、瞬時に手を引っ込める

・突然の大きな音に驚いて身をすくめる

このように、ボトムアップ処理は危険に対する素早い反応や直感的な判断を可能にし、生存本能とも深く関わっています。

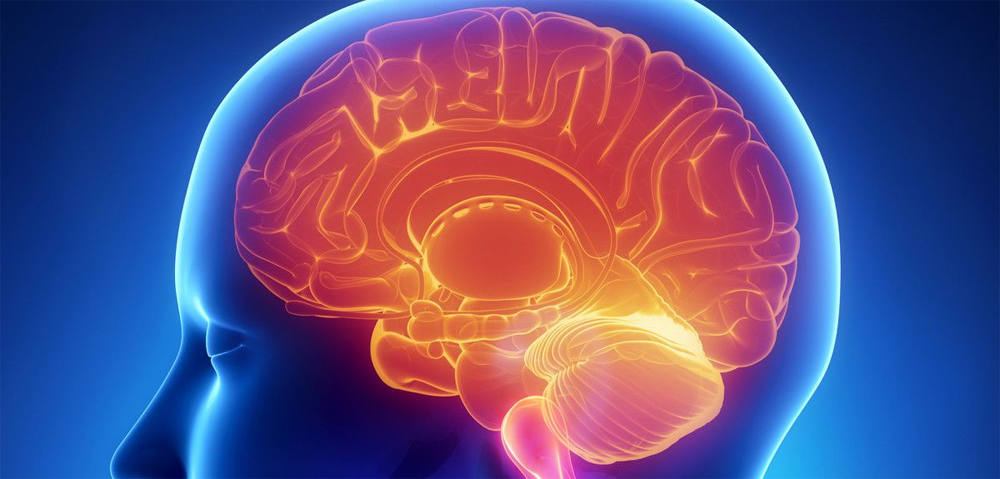

ヨガが脳機能を向上させる理由

ヨガは、「動き」「呼吸」「瞑想」を組み合わせた、全身を使った統合的な実践法です。呼吸や瞑想の練習では、たとえば過去や未来の出来事に心がとらわれたとき、「今ここ」の呼吸に意識を戻すことで、感情に対する自動的な反応から離れ、自分で意図的に思考を選び直す力を育てます。これは、トップダウン処理(脳から体への制御)を強化する働きがあります。

一方、ヨガの動きでは、身体の感覚や呼吸、姿勢の微細な変化に意識を向けることで、「今ここ」にある自分の状態を繊細に感じ取ります。このプロセスは、ボトムアップ処理(身体から脳への情報伝達)の精度を高めることにつながります。

こうした身体の内側の感覚に気づく力は「内受容感覚」と呼ばれ、心身の自己調整力や情動の安定に深く関わっています。

文責:Yumiko H. M.