そのポーズができないのは柔軟性の問題ではなく骨の形と可動域の問題かも

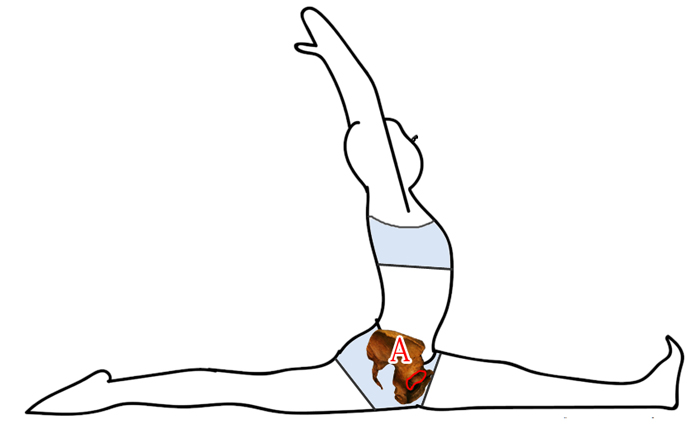

本屋で「どんなに体が硬い人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法」というタイトルの本を見かけました。表紙には、両足を180度に開いて上半身がべったりと床についている人の写真。摂食障害のモデルさんが、表紙を飾るのと同じ位、こういうものが本になること自体が、間違ったメッセージを世の中に与えていると感じます。

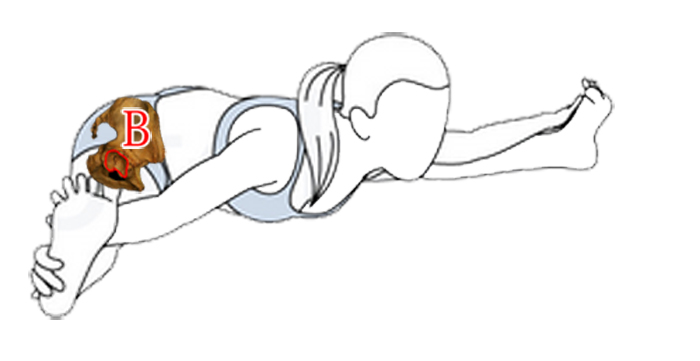

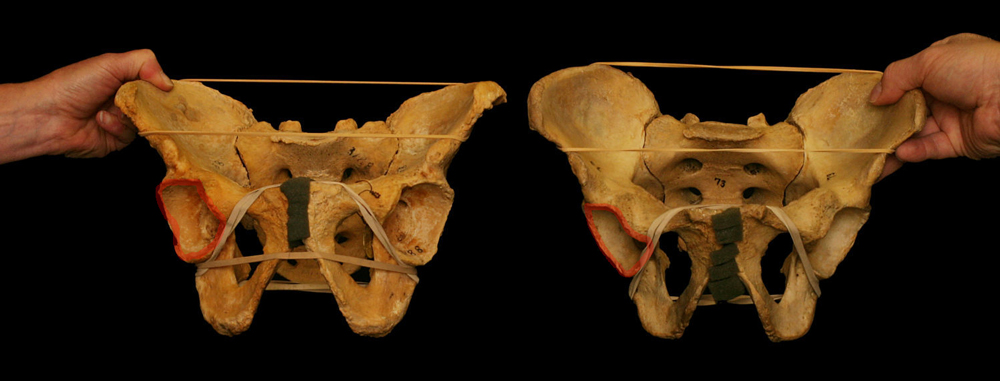

股関節の骨の形によって、骨折か靭帯損傷しない限り、こんなサーカスのようなことは、できない人もたくさんいます。それは骨の長さや関節の形には大きな個人差があるからです。

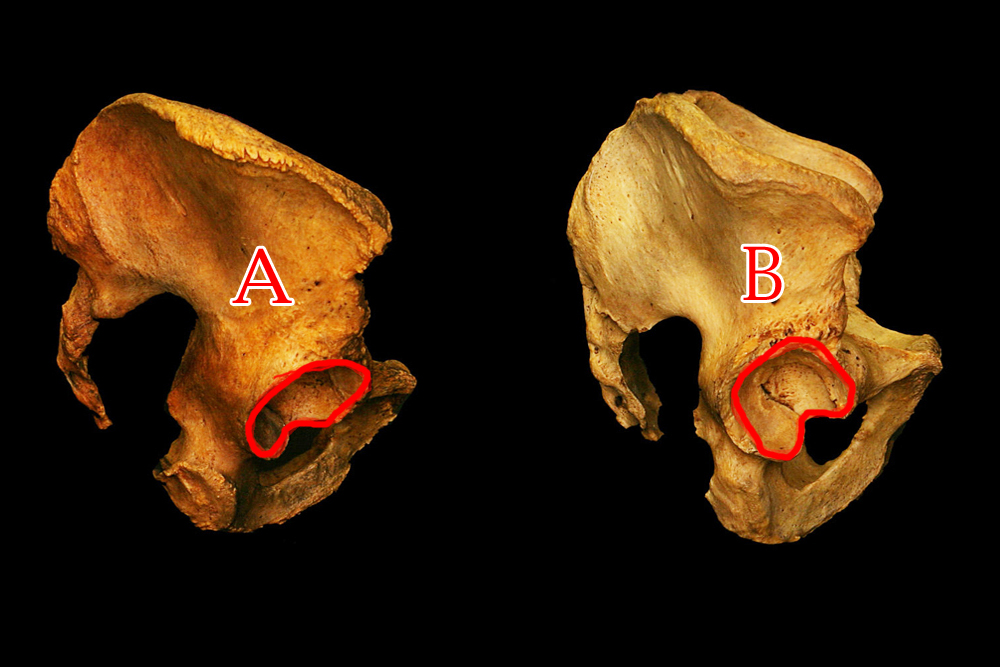

骨の個人差

上記の写真で見てのとおり、ソケットの役割をする寛骨球の位置に大きな個人差があるだけでなく、大腿骨頭の形や角度にも大きな個人差があるために、可動域も可動域の角度も人によってまったく違ってくるのです。

自分のためになるヨガ

個人差があることを理解した上で、無理のない開脚の練習をすることで、 股関節周りの筋幕が 一ミリでも緩んで可動域が増したり、筋肉が強化されたりすることで、歩行が楽になったり、血行がよくなって足のむくみが解消したりとかであれば、それは自分の体にとっていいことです。

足が、どこまで上がるか曲がるか、下がるか、届くかなどということを目標にしない、人と比べない自分のためになるヨガをしましょう。「その角度の開脚は自分の体にとって良いのか?可能なのか?」まず自分の心に聞いてみましょう。 ヨガは自分の内面と向き合うものです。

画像出典:Paul Grilley

村松ホーバン由美子:日本ヨガメディカル協会公認講師&WEB編集責任者

E-RYT500、C-IAYT(国際ヨガセラピスト協会認定セラピスト)、介護予防指導士、米国シニアヨガ指導士、ムーブメントセラピー指導者、ORIGINAL STRENGHTH認定プロフェッショナル、日英通訳翻訳。埼玉県在住。

【担当講座】「解剖学② ヨガセラピー✖筋膜」「ヨガ✖ポリヴェーガル理論✖自律神経」「シニアヨガ指導者養成講座」