ストマを装着した94歳の女性。訪問看護師の支えのもと、90歳で始めた週3回・15分のヨガが、4年後の今、姿勢、呼吸、排便、嚥下機能、生活意欲までも変えました。医療と福祉の現場に必要とされる、メディカルヨガ(ヨガセラピー)の本質がここにあります。「年齢に関係なく、変われる」ことを教えてくれる4年間の記録です。

訪問看護師・阿部由香さんの事例レポートより許可を得て掲載

1 はじめに︓⾃分について

ヨガ、ヨガセラピーとの出会い。

2015年、私は看護師として、夜勤ばかりの不規則な勤務、深夜までの残業、乱れた⾷⽣活、ストレスを抱える過酷な毎⽇を過ごしていました。年齢も40歳を過ぎ、更年期もあり、疲れやすく⼼⾝共にボロボロでした。

ある⽇、ふと⽬に⼊った、ヨガの体験レッスンを興味本位で受講しました。なんとも⾔えない⼼地良い空間、穏やかな時間の流れ、全⾝の緊張が解かれていくようなリラックス感、深い呼吸をしている⾃分に気付き、ヨガの虜になり、すぐに近所のヨガスタジオに通い始めました。

レッスンを受けていくうちに、⽇に⽇に体が楽になり、忙しい毎⽇の中でも、気づくと⼿⾜を伸ばしたり、深呼吸をしたり、胸を広げたり、⼼⾝を癒そうとしている⾃分がいました。ヨガの魅⼒に取り憑かれ、2016年ヨガインストラクターのスクールに通い、資格を取得しました。

その後、仕事で看護視点から興味のあった、⾼宮先⽣の講演会に参加し、話を伺い、看護の世界にもヨガが活かせるのだと知りました。まさに私が求めていたヨガと看護の融合。⾃分もそんなヨガをやっていきたい。看護の経験を活かした安全で安楽なヨガを⼀⼈でも多くの⼈に伝えていきたいと強く感じました。

これまで、看護師としてたくさんの患者さんと出会いました。体の痛み、⼼の障害、⼿⾜の不⾃由、姿勢の悪さ、呼吸すら⼗分にできない⼈、みんなそれぞれ⾊々な不安を抱え、何かに悩み、それでも頑張って⽣きている。そんな⼈達を癒やし、リラクゼーションの場を提供して、穏やかで笑顔いっぱいの毎⽇を過ごしてほしいと強く思うようになりました。看護師の⽬線だから気付ける事、看護師のスキルがあるからできる事、20年以上の看護の経験を医療の現場でなく、ヨガの世界でも活かしてみたいと思いました。

認定プログラムを受講しての感想 (良かった点)

8年以上通ったヨガスタジオと半年以上通ったインストラクター養成スクールは本当に⼤きな学びでした。これまで狭い医療の世界で過ごしてきた私にとって⼈⽣の⼤⾰命と⾔っても過⾔ではありません。ただ、⻑く通えば通う程、いつしかもっと難しいポーズに挑戦し、もっと綺麗に⾒せるポーズをとる事に必死になりました。もちろんポーズが決まった時の達成感、レッスン後の爽快感は⼤きな喜びでスキルアップにもなりましたが、5年前に初めてヨガと出会った時の⼼地良い穏やかな時間を忘れていた気がします。

そんな時、協会認定のプログラムを受講し、初めて⽬にした4枚のカード。あのカードは衝撃でした。これで良いの︖これがヨガ︖これで⼼⾝がほぐれるの︖正直、物⾜りなさを感じたのだと思います。⻑年ヨガを⾏うことで、⼼⾝共にボロボロだった⾃分が救われたあの穏やかな⼼地良い初⼼を忘れ、いつしかカッコ良く、難しいポーズに挑戦して、ヨガが頑張る時間になっていたのだと思います。4枚のカードはインストラクター養成スクールを修了し、少々いい気になっていた事に気付かせてくれました。こする、ほぐす、揉む、伸ばす、⽇常で当たり前の動作をじっくり⾏う。肩、⾸、胸、⼿⾜、それぞれの体のパーツをこんな⾵にゆっくりと優しく触る時間はなかったかも。。。。呼吸と共に体が温かくなり、⾃分の温もり、体温を感じました。

4枚のカードの簡単な動きは本当に全⾝と⼼をほぐしてくれる癒しでした。私は早速、翌⽇からあのカードの動きを患者さんにやってみる事にしました。単調な動きは認知機能が低下し、理解⼒の乏しい患者さんも簡単に真似をする事ができました。また、両⾜切断し、⾞椅⼦⽣活で思うように動く事ができない患者さんにも動いた達成感を与えてくれました。呼吸器疾患で胸が硬く深呼吸することを忘れていた

患者さんにも⾃然に呼吸を促すことができました。あのカードはヨガの原点だと確信しています。私は今でもあのカードの動きを患者さんのそれぞれの状態に合わせて⾏い続けています。

2 事例実施までの計画

事例 【1】テーマ︓⼈⼯肛⾨(ストマ)のある患者T さんへのヨガ

①事例実施にいたるまでの計画

訪問看護師の私は実際に訪問している患者さんに、決められた時間内で決められたケアや処置を施⾏しています。事例のTさんは常に下を向いた前傾姿勢です。私が介⼊を始めて5年⽬頃から、年齢を重ねた事もあり、徐々に前のめり前傾姿勢が⽬⽴つようになりました。その影響で胸やお腹が圧迫され、呼吸が浅く、腸の動きも悪くなっています。重⼼も前のめりで不安定な⽴位歩⾏で何度か転倒もしていました。

Tさんへのケア中にリハビリを兼ねた運動の時間を設けてみることにしました。看護師が⾏う呼吸リハビリ、姿勢改善リハビリを加えた新たな看護計画を提案しました。週3⽇間15分間、ヨガセラピーを実施。詳細は下記の通りです。

②計画詳細

◉実施⽬的︓

①前のめり前傾姿勢を改善して胸郭を広げ深い呼吸を促す。

②前傾姿勢を改善し、安定した⽴位姿勢で歩⾏し、転倒予防をする。

③腹部を広げて消化管運動を促し、便秘の改善、排便コントロールをする。

◉対象者︓94歳。ストマ造設術後5年経過の⼥性患者。

◉開催⽇時︓2021年10⽉13⽇〜2025年9⽉現在も実施継続中。

毎週⽉曜⽇、⽔曜⽇、⾦曜⽇の訪問看護介⼊⽇の週3回、午後15時半〜or10時半〜

各訪問時間90分のうち最後の15分間 (資料③)でヨガを実施。

※15分間という短い時間ですが、対象は94歳の⾼齢者であり、⼊浴介助後のパウチ交換後に実施のため

疲労や集中⼒を考慮。週3回実施で1回のレッスン時間より⻑期間継続していく事を⽬標とました。

◉家族への説明︓

本⼈、家族には前傾姿勢が悪化している事を理由に転倒のリスク、呼吸が浅いこと、消化機能低下での便秘のリスクをお伝えし、改善策として今後、リハビリ時間でストレッチ、呼吸リハビリを実施することで了承を得ました。

◉周囲への告知︓

実際の介護保険の訪問看護の時間内で⾏うため、ケアマネージャーさんにも承諾を得てサービス居宅計画書にも腰痛予防、機能維持、バランス訓練としてプランに⼊れて頂きました。(資料①②)

資料① 資料② 資料③

3 対象者について

94歳⼥性、Tさん。元々、縫い物や読書が⼤好きで常に下を向く時間が⻑かったようです。2016年S状結腸癌にてストマ造設術施⾏。ストマ造設後からストマの便漏を⼼配し、お腹を伸ばす事に不安が⼤きく、常にストマの様⼦を気にして下を⾒る前傾姿勢になっていきました。

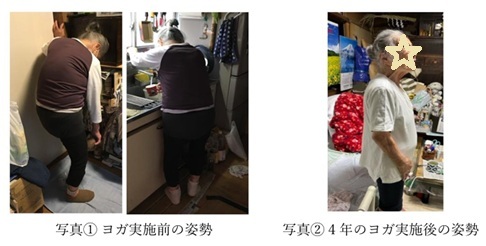

週3回の訪問時はまず、体温、⾎圧、酸素濃度を測定し、その後、ストマを含め全⾝状態、体調観察をしてからシャワー浴、⾜やお尻の部分洗浄を施⾏し、ストマ洗浄、パウチ(ストマの袋)交換をして、最後の15分でヨガを実施しました。(写真① ヨガ実施前の姿勢)

⽇常⽣活では写真①のように常に前傾で⽬線が下を向いているうつむき姿勢が気になり、少しでもこの前のめり、前傾姿勢が改善できればと思い、背筋伸び上げ、胸を開いて呼吸を促す事へ意識を向けたヨガを実施しました。

4 セラピストとしての考えとレッスン計画

◉計画⽬標(レッスンでの⽬標)

・⽴位、座位での姿勢で背筋が伸びる。(常に下向きの⽬線が正⾯、上向になる。)

・呼吸を促す。酸素飽和濃度が低下しない。95%以上を維持する。

◉⻑期⽬標(これは実際介⼊中の看護⽬標でもある)

・背筋伸びあげ姿勢を維持して、突進型歩⾏がなくなる。転倒しない。

・便秘をしない。便秘が2⽇続かない。

・むせや誤嚥がなくなる。誤嚥性肺炎にならない。

◉実施内容・実施時の注意

- レッスン中の転倒や外傷予防のため、ベッド端坐位で実施。ベッド周囲の枕や布団を⽚付け、両⼿が伸びるようにベッド周囲を整える。

- 両坐⾻がしっかりマットに安定し、座り直しで座位を整え、両⾜裏がしっかり床に着くようにベッド⾼さを調整する。

- 浴後のため⽔分摂取してからスタート。途中、⽔分補給をこまめに促す。

- ⽿の聞こえにくさ、集中⼒のなさも考慮し、TVは消して、⾳楽も流さず、飽きないように動きや声のトーンにメリハリをつけて⾏う。

- ケア後の疲労感も考慮し、理解⼒低下傾向で注意散漫になりがちな⾼齢者であるため、簡素なポーズで実施

- スタート当初から全ての動きを実施せずにまずは毎回1つのポーズ(動きを)しっかり習得してもらい、3ヶ⽉経過した頃から、⼀連の流れを実施するようにする。

- 通常のヨガレッスンのようにポーズの名前や特有の⾔葉は使わず、⽇常で聞き慣れた簡単な単語で伝え、テンポ良く⾏うようにする。

- 集中して、週3回継続できるようにポーズは毎回同じ動きを繰り返し⾏い、習得して⾃分でもできるようにする。

- パウチ交換後の実施のため、パウチがしっかり貼付された事を確認し、ストマの圧迫や破裂を招かぬよう、前屈姿勢、捻りの姿勢は最⼩限にして、細⼼の注意を払う。

◉実際のポーズの流れ

日本ヨガメディカル協会のヨガセラピー基本の4枚のカード(ウォーミングあっぷ、簡単椅子ヨガ、ゆっくり呼吸ヨガ、筋力・代謝アップヨガ)にあるポーズを基に座位10種、立位1種

実施後の効果

●開始〜1年

⾔葉の意味や動きに慣れてきた。集中する⽇もあるが、レッスン途中で動きが⽌まり、話し始めて呼吸に意識を向ける事は難しい。キャットアンドカウのように背⾻を動かす動きが苦⼿で、動きが硬く、ぎこちない。⼿の上がりも不良で⽿より前で肘は曲がっている。

●開始1年〜2年

1年間継続した頃から少しずつ動きを先読みし、リードして次の動きを得意げにやり始める。まだ、ポーズの⼼地良さを感じていると⾔うより、動きに慣れた⾃分を⾒てほしいと得意げにポーズを⾏う場⾯が増えた。まだ背中は丸く前傾姿勢が⽬⽴つが、キャット&カウの背⾻の動きが滑らかになってきた。両⼿は肘を曲げずに、まっすぐ伸び上げる事が可能になった。掛け声をかけるとゆっくり、じっくり1つのポーズで静⽌できる時間が出てきた。

●開始2年〜3年

⽴位の姿勢に少しずつ変化が現れる。写真①のような前傾姿勢から、写真②の状態にまで背筋を伸ばせるようになってきた。また、背筋全体が伸びてきた事で、レッスン中の呼吸が深くなってきた。吐き出す呼吸が深く⻑くなり、全⾝が上⼿に脱⼒できるようになった。今まで⼿が届かなかった棚の上の裁縫箱や冷蔵庫の上段の物に⼿が届くようになり、息⼦さんも効果を実感し、驚かれている。

●開始3年〜現在

浴後にヨガがある事が習慣になっている。⾃分で掛け声をかけて、こちらの声の誘導がなくても習慣化したプログラムを⾏えている。⾃分が注意されていた事を他の⼈に得意げになって指導できる。ただ、得意げに全ての動きを⾏う反⾯、慣れからくる油断が⾒られ、掛け声や話に夢中で呼吸をじっくり⾏えていない。掛け声に夢中でポーズに集中できず、しっかり⾏えていない場⾯もある。伸びた体幹を維持するためにも今後もレッスンを継続は必須。(写真② 4年のヨガ実施後の姿勢)

5 考察

2021年、Tさんが90歳からレッスンをスタートして、毎回15分という短い時間ではありましたが、コロナ禍でも週3回継続し、約560回(約8,400分)近いレッスンを実施しました。まさに『継続は⼒なり︕』⾼齢で理解⼒、認知機能低下も徐々に⾒られているTさんへのレッスンは簡素で分かりやすい声かけ、疲れず、集中⼒が続く時間、そして飽きない流れ、これが重要でした。また単調な動きを繰り返し、4年継続する事で、その動きが習慣化できました。

わずか15分でヨガレッスンが可能なのかとスタート当初は私⾃⾝が半信半疑で始めたレッスンでしたが、継続する事の重要性を実感しました。ヨガはどんな年齢の⽅でも無理なく始められるもの。治療ではなく、予防だと思っていましたが、継続する事で治療にもなるとヨガの凄さを改めて実感しました。

ここまで怪我も⼊院もなく、そしてコロナにかかる事もなく、継続できたTさんの健康は⾒事です。

Tさんは若い頃から裁縫等、前屈みで⾏う仕事が好きだったので、姿勢が悪かったようです。年齢を重ね、ストマ造設術を施⾏してから常にストマをかばうように⽣活していたため、お腹を⾒る前屈みの腰曲がり姿勢はどんどん悪化していきました。「正しい姿勢は横から⾒たとき、⽿、肩、ひじ、腰⾻、外くるぶしが⼀直線上になる。」と、まりこ先⽣は⾃⾝の著書の中で⾔われています。レッスン前のTさんは肩から上、頭全部が腰⾻より前にある状態でした。(写真①参照)

それが4年間 8,400分のヨガ実施後は頭や⽿、肩、ひじが腰⾻の⼀直線上になりました。(写真②参照)

これは8,400分継続した効果だと思います。腰曲がりうつむき姿勢の改善はTさんの⽣活に⼤きな変化をいくつももたらしました。

① 背筋を伸び上げ、姿勢が改善した事で気持ちが前向きになり、⽣活意欲が上がり、Tさんは毎⽇笑顔

いっぱいで本当に楽しそうに過ごされています。

② S上結腸癌の術後で排便管理も要注意でしたが、⾷欲旺盛で排便も毎⽇順調です。⾷べる楽しみはTさんの⽣きる楽しみにもなっています。

③ 背筋の伸び上げとレッスン中の深い呼吸は肺を広げ、呼吸機能に⼤きな影響をもたらしました。Tさんは94歳の⾼齢でしたが、夏に2回程脱⽔で発熱しただけで、この4年間⾵邪⼀つかかっておりません。また、コロナはもちろん、咳や痰がらみに苦しむ事もありません。

④ 背筋伸び上げ、喉元を伸ばす事は嚥下機能にも⼤きな影響をもたらしました。これまでTさんはうがいを上⼿にする事が出来ませんでしたが、ヨガでアンテナのポーズを毎回⾏う事で、喉のストレッチにもなり、コロナ期間も90歳を超えていても上を向いてガラガラ⾳を⽴て、しっかりうがいができるようになりました。そして⽔分や⾷事の経⼝摂取、内服でもむせる事がなく、誤嚥はありません。

⑤ そして、元々⾝⻑が146センチのTさんは⼿を伸ばし、背伸びをして、上にある物を取ることを常に諦めていましたが、ヨガを始めて背筋伸び上げが効果を出し、上にあるものを⾃分で取ることができるようになっています。Tさんにとって、ヨガは予防と治療になっており、そして⽣活習慣の1つになっていることは間違いありません。

今後も健康で穏やかな在宅⽣活が継続できるようにTさんへのヨガレッスンは継続していきます。ただ、慣れから義務のように動きを実施するだけになってきたレッスン内容に新たな刺激と緊張感を与えるためにもメニューの変更を検討していきます。